毕业后医学教育网

上海市

时间:2020-03-24 10:22 来源:上海市 作者: 小咖迪 Cardiotalk 通讯员:任羿诚

3月10日,最早投入使用的武昌方舱医院宣布休舱。华山医院国家紧急医学救援队的孙峰,在仪式结束后重新走了一遍初来时体育馆外的路,天气不同于2月5日初来时的清冷萧肃,阳光恰恰洒落,路旁樱花锦簇,他忽然觉得,可以用相对轻松的心态,来欣赏武汉这座城市的美了。

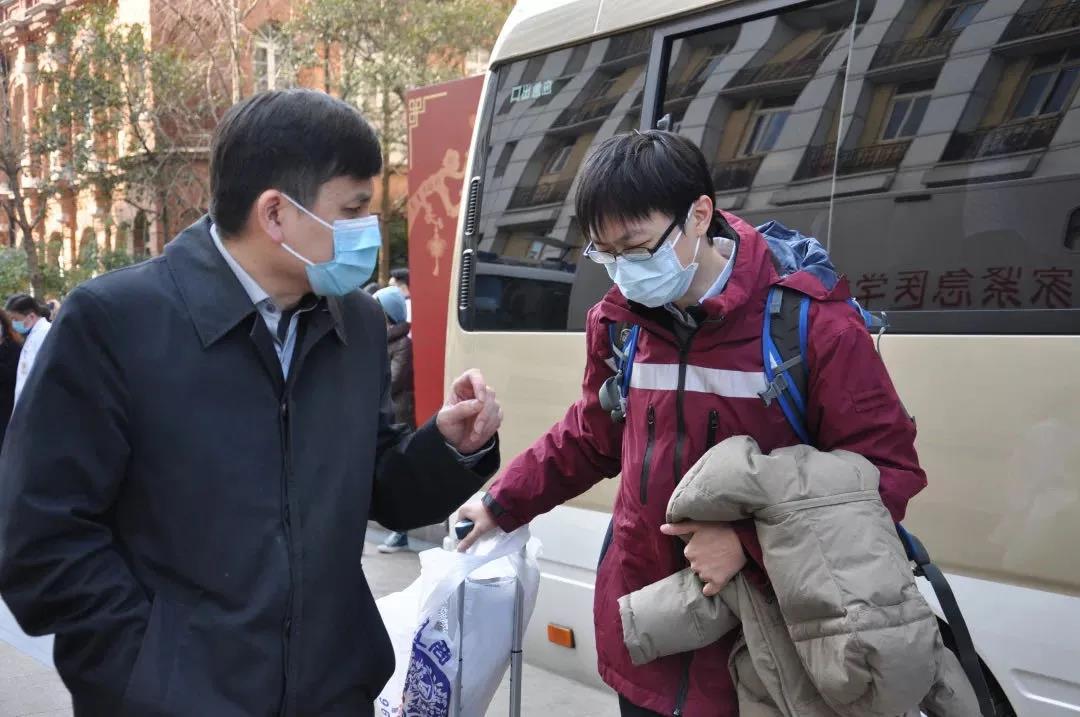

(图片右一 孙峰)

孙峰医生毕业于复旦大学上海医学院临床医学专业八年制(博士),师从张文宏教授,先后在华山医院内科基地接受住培,华山医院感染科接受专培,目前是华山医院感染科的一名青年主治医师。我们和孙医生远程连线,聊了他的三十多个方舱昼夜……

孙医生好,您现在已经结束了武昌方舱医院的工作,能否跟我们描述一下,您在那边常规一天的工作节奏是什么样的?

孙峰 方舱医院主要收治已经明确诊断的新型冠状病毒肺炎的轻型普通型患者。建立这样的医院的目的,是把这些社区发现的患者集中隔离起来并给予基本的医疗照护,是整个武汉能够迅速控制新发病例的重要环节。舱内患者的数量非常多,我们华山医院负责当中一个250人的病区,每天上午华山医院会有两位医生负责查房,一人一半,每人大概会查到120来张。

华山医疗队参与进舱查房的医生有6人,医疗队非常重视医护人员的轮休,正常的工作节奏可以保障大家上一天班再休息一天。每天的工作从上午进舱查房开始。查房时的首要任务是关注每位患者病情的动态变化。从目前已经发表的文献上来看,大部分轻症病人的预后都比较好,好转的比例能够达到80%以上。我们诊治的重点除了必要的抗病毒药物和对症治疗,更重要的是病情监控,看看这些病人在过去的24小时内症状的动态变化。比如核酸有没有转阴、肺部的影像学变化、血常规的淋巴细胞是不是在逐渐的恢复等等。之所以作为查房的重点,是因为这些对预测个体后续疾病的走向非常重要。

此外,查房时我们花在医患沟通上的精力还是挺多的。患者最初住进来,心里或多或少会恐慌,除了疾病本身的客观主诉以外,患者可能还会有焦虑情绪和心因性的主诉,我们都需要对患者的这些诉求进行回应。其次,病人自己十分关心自己检查结果,我们都及时把病人最近做的化验结果反馈给他,让病人自己对他目前的病情,和病情将来的走向有一个大致的判断。

不同于正式的医院,我们没有查房车,没有远程医嘱设备的支持,患者的病史信息都存在舱外的电脑里。我们进舱查房就带着打印好的大Excel表格,记录每位患者的病情及医嘱安排,查好房一般都近下午了,这才有空将表格带至舱外办公室,把信息一一更新进电脑,然后开始做第二天的检查计划和更新今日刚出炉的化验报告,为明天查房的伙伴做好资料准备。

方舱内查房

下午的另一些主要工作,是进行CT检查,少的时候一下午有十几个患者,多的时候可能有到40~50个人要拍,最多的一个下午有七八十个。比较特别的,是我们都会派一位临床医生,直接去CT机房和咱们医疗队的技师高鹏一起操作机器,参与现场读片。现场医生就将患者的片子和他之前的片子做对比,手写下大概的印象。

不少人可能会觉得奇怪,读片的工作不是应该放射科医生来做,再把胶片和报告呈递给临床医生吗?这种大家习以为常的流程在方舱确实不大好实现。第一,很多患者从外院拍的胶片,无法电子化放在同一个屏幕进行比较;第二,片子作为污染物品,并不能带出污染区,所以要想清清楚楚地读片,最好的办法就是在现场拍好,立马拿着几张胶片对比着看,这样能极大加快临床的处置效率。

队里曾经对出报告的资质也有过争议,觉得临床医生来出放射报告可能不妥,但在突发事情面前,临床医生是对患者的决策最终把关的人,我们在临床上也经常自己看片子,最后大家找到了一个两全其美的办法,由当地的放射科医生出放射报告,咱们医疗队临床医生自己读片出临床分析报告来告诉患者有没有好转,这样既解决了放射报告描述专业性的问题,也解决了医患特别关心的影像学评估疗效的问题。患者拿到放射报告+临床分析报告,也算是方舱医院的小小创举了。

这样一整天下来的工作时间也要7~8个小时,其中在舱内穿工作服的时间就接近六个小时左右。

华山医院在武昌方舱、金银潭医院和光谷医院都有救援队,你们会就日常的诊疗沟通联系吗?

孙峰 会的,武汉期间我跟随咱们的队长张继明教授去看望了在其他医院奋战的感染科老师。有同济医院光谷院区的陈澍教授、毛日成副教授,金银潭医院的徐斌副教授。我也抽空向他们请教了一些医疗上的困惑。

比如说,我们很担心部分患者在病程当中会出现突然加重的情况,多器官损害,呼吸功能迅速恶化,一旦进入这个病情加速期,患者的预后都不太好。虽然方舱医院大部分是轻症患者,但数量众多,我们也担心个别患者的病情突然加重,来不及处理而发生大家不愿意看到的结果。如何尽早识别出重症倾向的患者,将他们迅速分流到具有重症救治能力的单位,是我刚开始很大的困惑。光谷收治非常多重症的患者,我当时就向陈澍教授请教了这个问题。

陈教授说,大部分加重的病人,早期的病情一直处于相对比较稳定的状态,但还谈不上明显好转,那些症状完全消失精神状态不错的患者再加重的可能性微乎其微。

有了陈澍教授的指点,我对方舱的工作也心里更加有底。既然病程较长症状明显缓解消失的患者再突然加重的可能性非常低,我们就更要关注那些症状持续不缓解的病人。把握了这些早期预警信号,我们就能早点让当地的转运团队把患者送到重症单元。这对于降低整体病死率非常有帮助。

这应该是您从业以来第一次参加这样的大型救援活动?

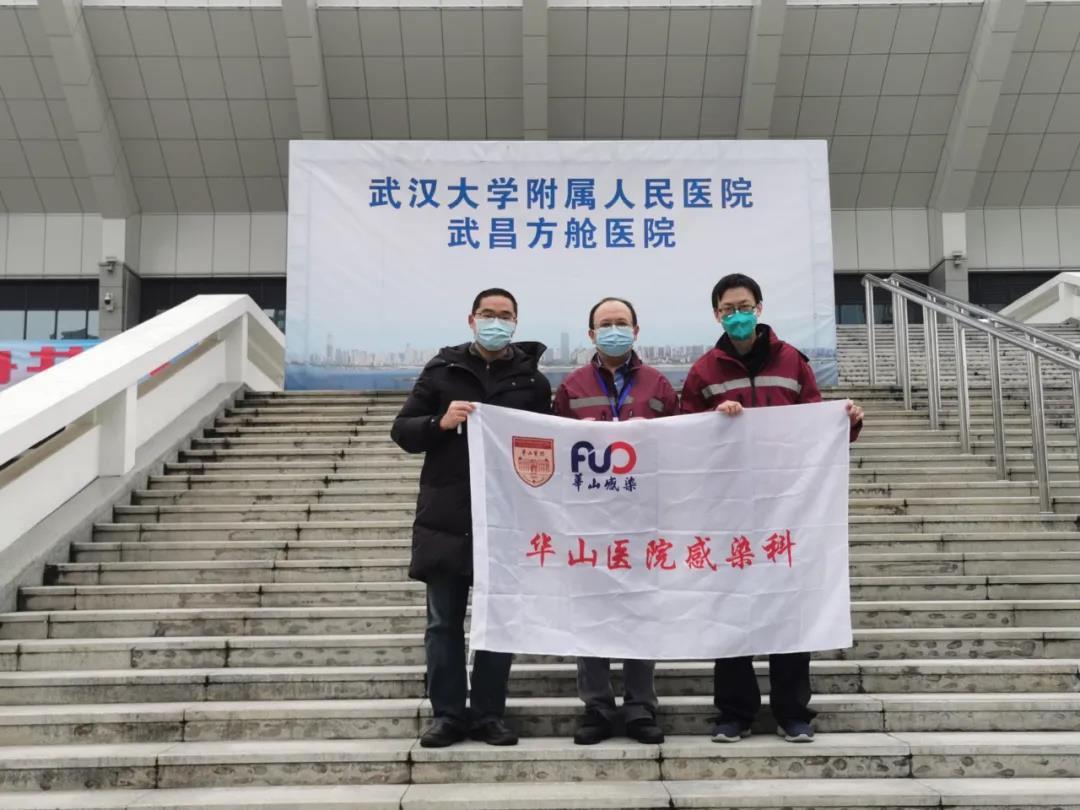

征战在武汉的华山感染人

您去武汉的路上,还不知道自己会被派去哪里,接诊什么样的病人,当时会不会担心患者病情的复杂超出预料,给诊疗带来难度?

方舱医院属于非常特别的医疗单元,医生除了承担医疗上的救治任务,是不是还得参与许多诊疗之外的环节,比如协调分工,物资分配,统筹管理,医患沟通?

给后勤水电工做院感培训,给驻地酒店做院感培训

休舱的那一天,您的心情是什么样的?

和队友一起欣赏武汉的美

武汉因为有像您这样的逆行者们,才会有草木蔓发,春山可望的今天。您有亲身见证或体会到哪些大家众志成城,抗击疫情的细节吗?

和湖北省人民医院的年轻医生共同战斗

等回到家以后,最想做的事是什么?

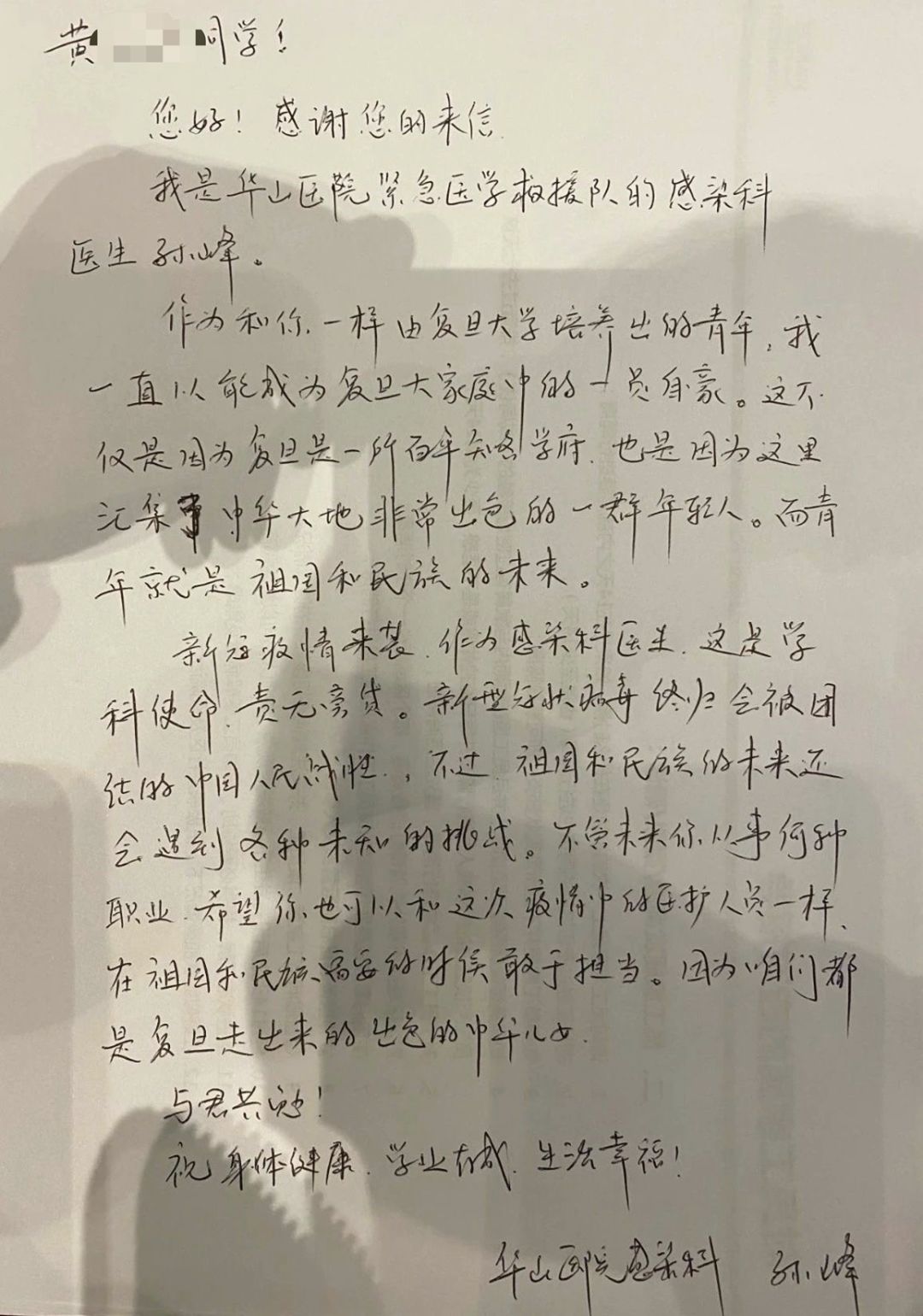

您本人也是复旦上医八年制毕业的学长,有对后辈医学生和复旦人的寄语吗?

孙峰 我们一次例会上,收到了复旦团委收集来的很多我们复旦学生的一些寄语,当时我们医疗队的每个人都上去,把大家写给我们的话读了一遍,最后我们每个人也都写了一些寄语回复给他们。

我记得在我们大学的时候,就经常有一些负面的医疗行业的新闻,包括一些医生受到伤害的事件。但是后来跟我们一些同学在一块聊,都觉得作为复旦的学生,还是要有一定的社会担当的。

我们是享受着中国优质的教育资源成长起来的,如果我们都去抱怨现状,那谁去改变现状?这个国家的未来是年轻人的,不管是复旦也好,或者是任何高校学子也好,如果我们这些年轻人,没有任何意愿要去为国家和社会的困难做一些贡献的话,似乎有愧于像复旦这样的学府出来的学生该有的担当。

将来不光是传染病,各行各业都难免都会遇到类似疫情一样的突发危机,年轻人需要多多少少有一点这样的觉悟,能多做一点就多做一点,少做一点也没关系。在大难来临时,国家和民族非常需要具备冷静判断力的冲锋者,这种冷静的判断力是从年轻时开始不断钻研专业能力以及积累人生阅历沉淀下来的,比如我的导师张文宏教授。只要有人愿意冲锋,就会激励和鼓舞更多的人去做这样的事情,整个国家,整个民族的合力就出来了。未来各行各业中冷静的冲锋者一定存在于今天的年轻人中,希望当中可以看到咱们复旦学子的身影。